連休を利用して雪山バリエーションルートの入門コース、八ヶ岳・阿弥陀岳南稜を登ってきました。

林道の雪は中途半端にしまっており、油断すると「ズボッ」と踏み抜きます。

1時間ほどで旭小屋に到着。小休憩のち、急な山道に向かいます。

延々と急登をこなし、稜線上の高まりのような立場山山頂に到着です。展望はありません。

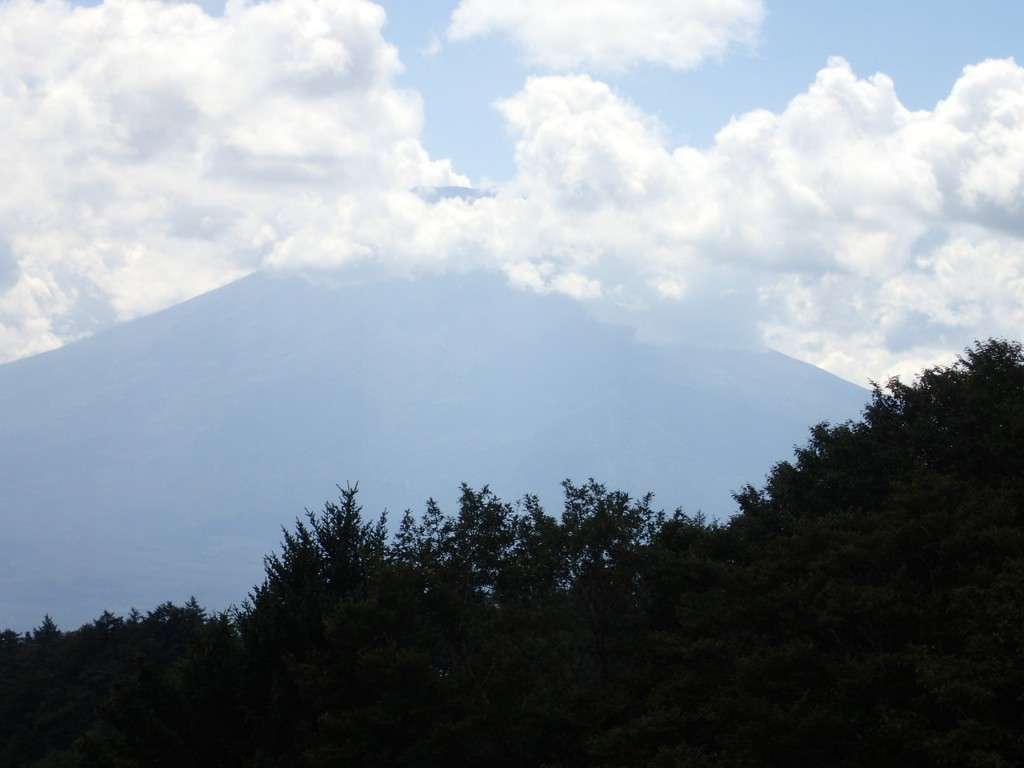

立場山を越え、樹林のきれた場所に出ました。前方に阿弥陀岳が現れます。明日はあの頂上に立つと思うと心が高ぶります。

さらに進むと「青ナギ」と呼ばれる鞍部に出ます。ここで幕営もできそうですが、今日はさらに先を目指します。

無名峰のきつい登りかえしを終え、P1手前の鞍部に幕営です。明日登る各岩峰が見通せます。

刻々と表情を変える阿弥陀岳。明日はあの頂を目指します。楽しみです。

凍結した沢床をアイゼンとピッケルのピックを突き立てて登っていきます。ここは絶対に転んではいけません。緊張を強いられます。

写真を撮るのも必死です。そういえばガスがとれてきて麓まで見えるようになっていますね。

やっとP3ガリーを越えました。稜線上からはP4と阿弥陀岳山頂が見えます。

左側が深く切れ落ちたP4トラバース。こっちの方が怖いんですけど(汗)

P4の稜線に出ました。今まで越えてきた岩峰群が一気に見通せます。背後には山頂への緩やかな雪面が続きます。

最高の天気です。360度の大展望。ずーっとここで眺めていたい気分です。今までの頑張りが報われた感動でいっぱいです。

舟山十字路への林道が素晴らしい山行を讃える花道のように思えました。

![]()